In einem Artikel über das histocamp in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (9.12.2015) wirft Tamara Marszalkowski die Frage auf, ob man mit dem Konzept der Ad-hoc-Konferenz an den verkrusteten Traditionen der Wissenschaftskommunikation sägen könne. Nur: ist das wirklich der Anspruch? In diesem Beitrag möchte ich die Frage der Sinnhaftigkeit von Konferenzen im Allgemeinen aufgreifen und diskutieren, welchen Beitrag neue Formate wie BarCamps für die Wissenschaftskommunikation leisten können.

Auch wenn BarCamps als “Unkonferenz” bezeichnet werden, entsprechen sie dem Grundprinzip der Konferenz, der Zusammenkunft und dem Zusammentragen von Personen und Ideen. Die Methodik unterscheidet sich hingegen erheblich. Die noch relativ kurze Geschichte des BarCamps beginnt oft mit dem von Tim O’Reilly 2005 erstmals organisierten FooCamp und der daraus entsprungenen Bewegung, BarCamps zu allen erdenklichen Themen abzuhalten. Der Ansatz an sich war dabei alles andere als innovativ: den Grundgedanken – die Produktivität der frei gestaltbaren Zeit – hatte Harrison Owen bereits 1985 zu einer Gruppenmethode entwickelt; nennt sich technokratisch Open Space Technology und wurde seitdem bei der Moderation von Großgruppenevents eingesetzt. Von dort an dauerte es also erneut 20 Jahre bis ein paar ohnehin innovationsdürstige Entwickler in Palo Alto bereit dazu waren, vom klassischen Konferenzformat – zunächst spielerisch – abzuweichen. Dass es bei deutschen Historiker*innen etwas länger dauert, ist vielleicht nicht allzu verwunderlich.

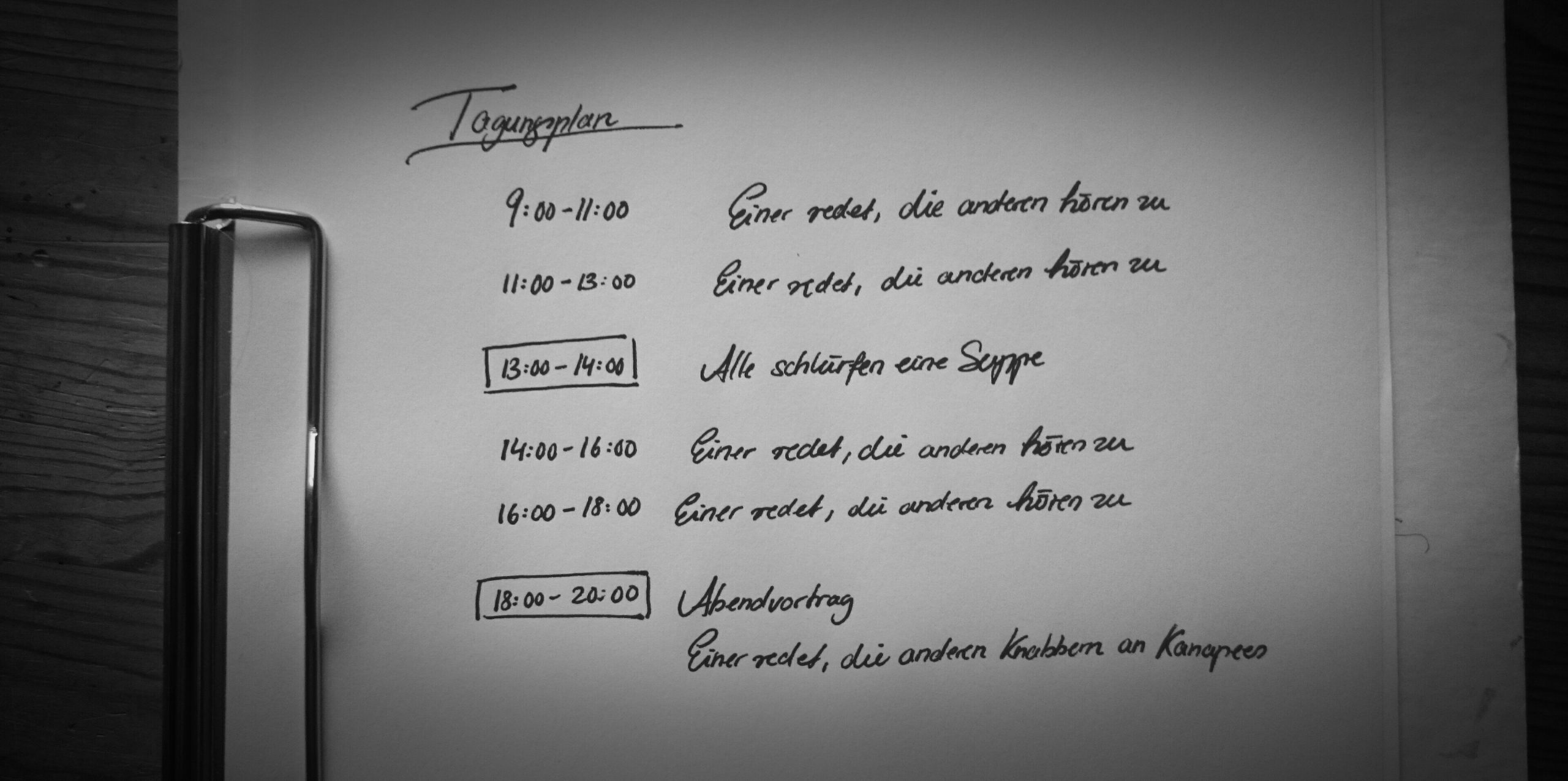

Eigentlich bedarf es des Verweises auf einen “Erfinder” aber gar nicht, weil wir es lediglich mit systematisiertem Common Sense zu tun haben. Es wäre schlicht sehr verwunderlich, wenn in einem strikt geplanten (das heißt: vorhersehbaren) Ablauf grundlegend neue Ideen entstehen würden. Darum ging es in der klassischen lokalen Wissenschaftskommunikation vermutlich auch nie oder zumindest nicht vorrangig. Solange das Referat vor einer Fachgemeinschaft eines der zentralen Medien zur Vermittlung und Verbreitung von Informationen und Verweisen darstellte und solange es anderen Informationsquellen (Bibliotheken, Fachzeitschriften) an Durchlässigkeit mangelte, war es sinnvoll, sich bei der Zusammenkunft auf das ‘Informieren’ zu konzentrieren. Es muss daher gar nicht verwundern, dass in vielen Fachbereichen die Rede lang, die “Diskussion” hingegen kurz und in der Regel von Verständnisfragen und Koreferaten (Off-Topic) geprägt ist.

In einer Zeit, die zunehmend von offen und digital zugänglichen Ressourcen geprägt ist, verliert die “informierende Konferenz” an Sinn und Bedeutung. Die reine Präsentation neuer Ergebnisse kann in einer Vielzahl anderer Medien effektiver, ausführlicher und interaktiver geschehen als auf konventionellen Konferenzen (wenn man die entsprechenden Medien beherrscht und auch nutzt). Man muss die Veröffentlichung eines Buches nicht erst Jahre abwarten, man kann die Ergebnisse direkt publizieren und zur Diskussion stellen. In manchen Fällen macht Dozieren zwar durchaus Sinn, beispielsweise wenn sich das Angebot an ein fachfremdes Publikum richtet, das sich in erster Linie berieseln lassen möchte, diese Voraussetzung ist in Fachcommunities aber nicht gegeben.

Konferenzen sind sowohl finanziell als auch zeitlich eine sehr aufwendige Angelegenheit, die das Potenzial bietet, Menschen an einem Ort zu vereinen, die sich gemeinsam für eine Sache begeistern, sich aber bedingt durch die räumliche Streuung nicht oder nicht häufig sehen. Mit Hinblick auf begrenzte Ressourcen ist es daher sehr fragwürdig, einen Großteil dieser (sehr eng bemessenen) Zeit einer Praxis einzuräumen, die ebenso gut anderweitig durchgeführt werden kann – zumindest solange es nicht einfach um Selbstinszenierung und Repräsentation geht. Die Zeit der Konferenz kann effektiver genutzt werden, wenn sie sich auf das konzentriert, was sie von anderen Kommunikationsräumen unterscheidet: das Symposion – das gemeinsame, gesellige Beisammensein, das Essen und Trinken. Beisammensein meint dabei mehr als bloße Anwesenheit. Es meint aktive Teilhabe, die neue Verbindungen und neue Erkenntnisse ermöglicht.

Selbst wenn sich ortsgebundene Wissenskommunikation heute nicht mehr auf unidirektionale, also rein dozierende Referate beschränkt, ist die Entwicklung noch relativ neu. Noch während meiner Unizeit wurde der Habitus des ausufernden Referats aktiv an Studierende weitergegeben: In der Leipziger Geschichtswissenschaft war es nicht unüblich, einstündige (meist abgelesene) Referate zu halten. Raum für Diskussion war da eigentlich keine, nicht nur zeitlich sondern auch inhaltlich. Was hätten diejenigen, die nicht eingeschlafen waren, auch diskutieren sollen? Nach- und Wissensfragen waren insofern die logische Konsequenz, ebenso wie das gelegentliche Vorführen ahnungsloser Studierender. Ähnlich sah es in den Seminaren der Hispanistik aus: Information statt Provokation, Konfrontation statt Diskussion (häufiger allerdings Schweigen). Die Politikwissenschaften unterschieden sich davon stärker, wenn auch nicht in jeglicher Hinsicht. “Da gibt es ja auch was zu diskutieren” höre ich noch den Einwand eines Kommilitonen aus der Geschichtswissenschaft.

Solche Denk- und Arbeitstraditionen gehen nicht spurlos an einem vorbei. Aus den Gepflogenheiten der Fachkultur kommend, ist es alles andere als einfach, etwas Neues zu erproben und dafür auch noch ein interessiertes Publikum zu finden. Beides ist uns mit dem ersten histocamp gelungen. Tatsächlich wurden wir vom Umfang der Anmeldungen sogar überrascht. Die Kritik des FAZ-Artikels ist dabei teilweise sicher berechtigt: Das BarCamp darf keine Verkostung alten Weins in hashtag-garnierten Schläuchen sein. Lokaler und virtueller Dialog müssen in Zukunft stärker verzahnt werden. Und natürlich: es muss auch weiter out of the box gedacht werden. Das sind Baustellen an denen wir in Zukunft weiterarbeiten wollen, um die Bedingungen für einen Austausch zwischen den Teilnehmer*innen besser zu gestalten. Die Ausgangslage hierfür könnte optimaler nicht sein, denn Historiker*innen können sehr gut und sehr gesellig über alles und jeden streiten. Je informeller und je größer das gegenseitige Vertrauensverhältnis, desto lauter. Eben diese Atmosphäre gilt es herzustellen, um den Austausch zu fördern und den Raum für Innovation und Bewegung in der Disziplin zu schaffen.

Das histocamp ist kein Gegenentwurf zu konventionellen Konferenzen, sondern in erster Linie ein anderes Format. Es dient anderen Zwecken als herkömmliche Tagungen und wird sicher auch in Zukunft nicht alle Menschen, die an und mit Geschichte arbeiten, ansprechen. Auch wenn es zuweilen wünschenswert wäre, am Elfenbeinturm zu sägen, ist es eher der Versuch, an einem anderen Ort eine Gemeinschaftswerkstatt aufzubauen. Es ist ein Experiment, aber es ist keine Spielerei, sondern der ernst gemeinte Versuch, die Fachkommunikation vor Ort anders zu gestalten: kreativer, streitbarer und offener. Nicht bloß im Rahmen des histocamps, sondern auch auf anderen Konferenzen, die daran interessiert sind den Austausch und die gemeinsame Arbeit zwischen Historiker*innen voranzubringen.